2019-11-7 10:56 |

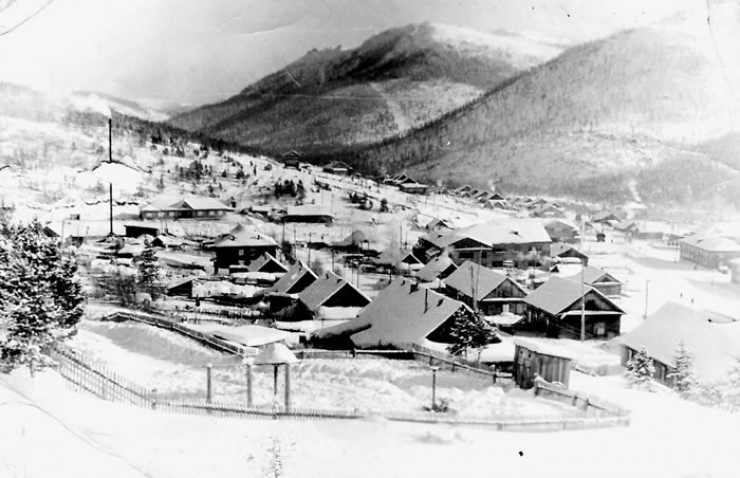

Поселку Согдиондон могло бы исполниться 90 лет, но он немного не дожил до юбилея Текст: Михаил Денискин , СМ Номер один , № 44 от 7 ноября 2019 года , #Общество Зимой поселок утопал в снегу по крыши.

. .

Когда-то Согдиондон был стратегически важным населенным пунктом, местом, где добывали слюду, скрытым от посторонних глаз. Мои заметки — лишь малая часть долга. Весь долг я уже не смогу вернуть своей малой родине. Наверное, когда-нибудь и само слово «слюда» останется лишь в геологических словарях. А ведь оно было главным для нескольких тысяч людей, которые приехали в Мамско-Чуйский район. Из «слюдянского» обихода уже ушли слова-понятия «проходка», «котлопункт», «откатка», «скрап». Нужно помнить. . .

Слюдники пришли первыми

Согдиондон основан в 1929 году. Основное занятие его жителей — добыча и переработка слюды. В 1993 году поселок был включен в Перечень районов проживания малочисленных народов Севера. Но еще задолго до этого — в XVIII веке по приглашению Российской академии наук известный немецкий ученый Иоганн Георг Гмелин работал в нашей стране: ездил с экспедициями, изучал, описывал, анализировал. А позже издал четырехтомный труд «Путешествие через Сибирь 1733—1743 гг. ».

Известно, что в марте 1736 года Гмелин гостил в Усть-Куте, а уже 6 августа посетил слюдяные разработки на Маме. Потом поднялся по Витиму до ручья Колотовка. Об этом в своих дневниках записал:

«. . . Слюдники — это люди, которые разыскивают слюду, и там, где они находят места с слюдой, они поджигают лес, чтобы найти еще такие места. Все горы покрыты мохом и деревьями, и снаружи не видать, что в них имеется, и когда мох и корни сгорят, то при солнечном свете можно видеть блестки слюды, и многие находят таким путем (слюду).

Когда мы приблизились к ручью Колотовка, мы видели большую лодку с навесом, вытянутую на берег, и несколько собак, а вскоре затем увидели шалаш промышленников и их самих. Было большим счастьем, что мы прибыли как раз в этот день, в праздник Преображения Господня.

Никогда не найдешь в шалаше промышленника, как только в воскресенье или в праздник, и местность такая дикая, что долго нужно было бы бродить, чтобы их найти. Они не устраивают себе дорог, и редко рудники существуют так долго, чтобы от ходьбы образовалась бы в конце концов дорога.

Промышленники валялись в шалаше. Там не было печки, а печь для выпечки хлеба была снаружи, сложенная из камней без глины. Но они не могут быть без печи. Как бы далеко они ни отправлялись, они не берут с собой хлеба. Они выпекают время от времени свежий, от чего они имеют еще то преимущество, что всегда могут сделать себе квас.

Мне очень захотелось в тот же день осмотреть слюдяной рудник. Вместе мы отправились в путь, и предводитель промышленников шел впереди как проводник. Он вел нас вверх по ручью Колотовка, но так, что несколько раз пришлось переходить через него вброд, а в некоторых других местах, где он был очень быстр и глубок, переправлялись по сваленным деревьям.

Остальной путь вел по лесу, частично по гари, или настолько густому, что лишь с большим трудом мы пробрались. В некоторых местах дорога вдоль берега ручья была так узка, что нельзя было оступиться без опасности свалиться в ручей.

Кустарник от дождя, выпавшего в предшествующую ночь, так промок, что мы, когда наконец добрались до рудника, насквозь промокли и изрядно устали. Ибо промышленник, который показывал дорогу, шагал по своей манере.

Мы не видели никакого рудника, а только ряд шурфов, сделанных в утесе на высоте примерно 5 саженей над ручьем. Их проходят только за три недели, и у промышленников нет других способов добычи, кроме молотка и огня. Они ничего не знают о взрывных работах с порохом. Слюда находится в породе, частично — в бело-желтом кварце, частично — в сером плавиковом шпате, и в этом камне лежит слюда самым различным образом.

Она не идет жилами, а находят ее отдельными пластинами, иногда на пять четвертых, иногда на пол-аршина, и меньше в квадрате и толщиной в несколько вершков. Эти листы иногда целые, иногда разделены поперечными жилами. Только редко проникают в породу глубже трех аршин; людям или надоедает долгая работа, или порода становится слишком твердой. . .

Поиски слюды у Витима начались примерно в 1689 году, как это показывают архивные документы. Еще в 1680 г. было известно о нахождении слюды у ручья Элдмак, впадающего в Тонтору, и несколько лет спустя у ручья Мамушкана, а в 1688 г. у реки Зеи. Я думаю, что тогда этим больше занимались, чем сейчас. Стоило только что-нибудь найти, как сразу появлялись приказы доставить ее столько, сколько только возможно, хотя в наши дни такие поиски легче, чем в старое время.

Но витимская слюда найдена не сразу. В якутском архиве имеется доклад, посланный одним из тамошних воевод Трауернихту, затем знаменитому Андрею Виниусу в Сибирский приказ в конце прошлого столетия, где сообщается о слюдяных рудниках на реках Алдане и Чаре во владениях якутского жителя казака Ивана Лыткина, но ни слова о Витиме не упоминается. . .

Только в 1705 г. начали по-настоящему искать слюду на Витиме, и так как она была признана лучше любой другой, с этого времени на другие места перестали обращать внимание, и вскоре они пришли в полный упадок.

В этот же год илимский воевода Федор Родионович Каршанов был в Киренском остроге, где несколько вкладчиков тамошнего монастыря 26 мая внесли челобитную и просили его разрешения добывать на Витиме и впадающих в него ручьях слюду, так как они получили известие, что там таковая имеется; они обязались десятую часть всего, чего найдут, внести в казну.

А ведь у илимского воеводы в старых архивах имелись приказы о посылке казаков на поиски слюды, поэтому он без колебаний дал разрешение. Согласно этому разрешению, компания 1 июня того года отправилась на Витим и вернулась с хорошей добычей осенью. Ее следует считать первой, открывшей на Витиме слюду. С того времени продолжили это дело, и слышно о многих рудниках, которые с этого времени там возникли. . .

Хороший рудник был у ручья Коссова, который примерно в 10 верстах выше устья Нижней Мамы впадает в означенную Маму с южной стороны, получивший от своего открывателя название Скорнянского. Второй на речке Луговке, впадающей 12 верст повыше с той же стороны в Маму, названный Луговским. Третий у речки Слюдянки, впадающей в восьми верстах выше в Луговку с севера. Четвертый один у речки без названия, которая в нескольких верстах отсюда впадает с востока в Красную (оная впадает в полдня пути, или в 12 верстах, с севера в Маму). Пятый, у речки Барчихи, впадающей в 30 верстах ниже Нижней Мамы в Витим, в 30 или 40 верстах выше его устья на южном берегу, вблизи лежащего на юге гольца Челымчала, или Челинченды, видного с Витима, не говоря о множестве других.

До сих пор ни один рудник долго не разрабатывался, так как слюда для своего образования нуждается в воздухе и не встречается глубоко в породе, а может быть, и потому, что людям, не имеющим ничего, кроме молотков, ломов, кирок и зубил, слишком затруднительно проникнуть в глубину породы.

Лучшей считают слюду светлую, как чистая вода, а та с зеленым оттенком считается намного хуже. Далее смотрят на размеры. Находили уже такую в один и три четверти, одну и одну пятую и пять четвертых локтя в квадрате. Но это очень редко, и большую ценность имеет уже та, которая имеет только три четверти до одного локтя в квадрате, и на месте за нее дают охотно один-два рубля за фунт.

Самой обычной является четвертая, получившая такое название оттого, что имеет в квадрате четверть локтя. За такую платят за пуд восемь-десять рублей. Наихудшей считается шитуха, меньшего размера, которую сшивают, отсюда она и получила свое название. За пуд дают до двух рублей.

Чтобы подготовить слюду к употреблению, ее щиплют, что делается с помощью двустороннего тонкого ножа; если ее немного потрясти, то она щиплется как угодно. Но ее щиплют не очень тонко, а так, чтобы она сохранила крепость. Во всей Сибири ею пользуются вместо оконного стекла, и фонарные стекла из больших пластин выглядят очень хорошо. Нет стекла такой прозрачности и чистоты. В России в деревнях и во многих маленьких городах ее также ставят в окна. . .

Кроме того что она так прозрачна, она не ломается и не страдает от сотрясения при пушечных выстрелах. В русском флоте много ее применяют, и все стекла на кораблях делают из слюды. . . »

View the full image

Иоганн Гмелин (старинная гравюра).

View the full image

Вот так выглядели ледяные окна (Якутия, 1920-е годы).

View the full image

Обложка и страница книги И. И. Молчанова-Сибирского.

View the full image

View the full image

Летний вечер: какой-то удалец вывел на прогулку медвежонка, а отец — меня. . .

View the full image

Никакой фотоаппарат не способен передать красоту слюды.

View the full image

Работницы комбината «Мамслюда» проверяют обработанные кристаллы перед отправкой на «большую землю».

View the full image

Может быть, и вправду Согдиондон — это Долина Ветров. . .

View the full image

На прокладку этой дороги затрачено столько сил и средств. Теперь за дело возьмется тайга — брошенное людьми она захватывает быстро. . .

Был ли Молчанов на гольце?

Почему этот слоистый минерал, способный расщепляться на тонкие пластины, назвали слюдой — никто не знает. Даль говорит, что «слудь» — это наледь, тонкий слой льда. На древнерусском языке «слуда» означает утес, скалу, греки похожим словом называют волну. И со всем этим можно согласиться. . .

Стекло намного старше слюды, но соперничали они жестко: слюда была дешевле и практичней (например, Петр I настаивал на увеличении поставок слюды, потому что стекло на его кораблях не выдерживало пушечной канонады). Иван Грозный продавал слюду в Европу, где ее назвали мусковит («стекло Московии»). Однако даже в начале ХХ века стекло и слюда из-за дороговизны были недоступны беднякам. Они, как известно, на окна своих хибар натягивали бычьи пузыри, а зимой — намораживали лед.

Самый же наилучший вид слюды также получил название мусковит, и лучший по качеству и объемам мусковит добывают только в Мамско-Чуйском районе Иркутской области. При этом разведанная геологами слюдоносная полоса расположена с северо-востока на юго-запад и составляет приблизительно 300—350 км в длину и километров 30 в ширину.

Разведка и добыча «нашей» слюды в разные исторические времена велись неравномерно. Советский «всплеск» отмечен в 30-е предвоенные годы, когда иркутские авиаторы стали прокладывать маршруты на север — в Витим, Якутск, Олекминск, Алдан. По-видимому, тогда молодые журналисты и литераторы получили социальный заказ от компартии: воспевать трудовые достижения и новые открытия, звать на подвиги молодежь.

Интернет на запрос «Согдиондон» непременно отошлет нас к биографии поэта и прозаика Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского. В 1931 году в Иркутске вышла первая книга стихов 29-летнего поэта. По названию одного из стихотворений автор озаглавил книгу красиво и чуть загадочно: «Покоренный Согдиондон».

Начинаются стихи так: «В тайге глухой голец Согдиондон / Вонзился в небо голою вершиной. . . ». Тот, кто родился и вырос вдалеке от наших мест, воспримет стихи, как и подобает, с восхищеньем, талантом и пониманием исторического момента. Но мамчане, а тем более согдиондонцы, отнесутся к стихам критично. Потому что знают: голец — это скалистая гора, вершина которой обычно «голая» и возвышается над поясом растительности.

Согдиондон же — поселок слюдянщиков, который окружают гольцы Ударный, Высокий, Пегматитовый, Скалистый, Скорняковский и другие. Но нет среди них гольца с названием Согдиондон, который не надо «покорять». На-

оборот, его бы развивать и поддерживать, но несколько лет назад поселок «за бесперспективностью и убыточностью» закрыли. До своего 90-летия он не дожил трех лет. Жилье всем 277 жителям поселка Согдиондон приобретено с учетом личных пожеланий — в населенных пунктах региона, в основном в Шелеховском, Иркутском районах и в поселке Мама. В настоящее время в Согдиондоне фактически никто не проживает. Организации, учреждения соцкультбыта и ЖКХ не функционируют, централизованное электроснабжение прекращено.

Упоминается в стихотворении и райцентр Мама, и «первый тракт» (почему-то «робкий»), по которому повезли слюду. . . олени. Кстати, этих удивительных животных давным-давно (да и то редко) можно было увидеть у эвенков, чье поселение стояло на реке Конкудера.

Старожилы говорят, что теперь поселения нет: эвенки куда-то перекочевали. Поселка слюдянщиков тоже нет. Осталось только название Согдиондон: легенда гласит, что с эвенкийского языка это переводится как Долина Ветров. Но как это проверишь?

За свою необыкновенную историю Согдиондон испытывал времена и запустения, и пышного расцвета — с высокими заработками и щедрым продовольственным снабжением. Много мутного и временного люду сквозь себя пропустил поселок. Но при этом дал стране лауреатов госпремий, орденоносцев и просто замечательных трудолюбивых людей. Именно они покоряли гольцы, взрывали породу, добывали слюду.

Был в истории Согдиондона купец, рудознатец и промышленник (по-современному предприниматель) Антон Людвигович Томчик. Здесь он «нащупал» месторождения. И зимой 1913—1914 гг. за семь месяцев подземным способом восемь рабочих добыли для хозяина 3800 кг очищенной слюды. По тем временам — очень богатая добыча.

А я десятилетним мальчишкой был однажды озадачен находкой. В земляном отвале, где бульдозер расширял дорогу на Горную Чую, я нашел алюминиевую фляжку. На ее горлышке были выбиты двуглавый царский орел и дата: 1914 год. Своим глазам я тогда не поверил. . .

Продолжение следует.

Так было: тяжелые вагонетки с породой из штольни вывозили безропотные лошадки и оборванные люди.

Популярные материалы по тегам статьи:

Первый автомобиль в Иркутске

Предводитель золотых соболей

Богомол. Глава седьмая

Первой советской стройкой в Иркутске стал аэродром

Аварийное жилье расселят полностью

Перспективы и карьерный рост

Нарушения у границы

Переехал два раза и скрылся

Обратным путем

Город, давший имя вождю

.

Подробнее читайте на baikal-info.ru ...